Jean-Bertrand Pontalis

J'ai été, pendant quelque

temps, professeur. J'aimais ce métier. J'avais, à quelques années près l'âge de

mes élèves. Était-ce ce faible écart qui me rendait aimable, aisé, l'exercice

de la parole, lui permettant de n'être ni autoritaire ni balbutiante ? Était-ce

quelque identification lointaine à mes illustres prédécesseurs — Alain,

Bergson... — , ces professeurs que la République et leur vertu propre

déléguaient dans les provinces pour que les fils aux blouses grises

d'instituteurs et d'épiciers, les puînés des paysans (l'aîné, attaché de force

à la terre, reprendrait la ferme) soient initiés à la rhétorique et à la

philosophie au même titre que les Parisiens bien nés ?

Le fait est que je prenais un égal plaisir à acheter, une fois mes cours

terminés, primeurs et brugnons, figues et poulpes sur le grand mail face au

Lycée Masséna et à expliquer aux jeunes Niçois, enclins à la douceur de vivre

et à des trafics pas toujours innocents, la rigueur de l'impératif catégorique

ou les ruses infinies du malin génie.

Seulement mon malin génie à moi, d'autant plus retors qu'il n'avait pas les

traits d'un diable, me rendait inaccessible tout impératif, même hypothétique.

Si j'enseignais en me jouant, c'est qu'enseigner m'était un jeu dont je me

faisais fort de transmettre les règles élémentaires et d'indiquer les coups

qui, avec un rien d'astuce ou de talent, garantissaient le succès.

Le succès, c'est-à-dire la maîtrise verbale d'à peu près n'importe quoi, la

référence au « concret » — « prenons ce morceau de craie » — venant toujours à

point nommé nous assurer, mon auditoire et moi, que nous ne nous dissolvions

pas dans les nuées.

J'y mettais de la

conviction. J'étais à mon affaire.

Une fois, un de mes

élèves me dit, alors que nous sortions de la salle de classe : « Intéressants

vos cours mais quelque chose me gêne. » J'attendais une demande

d'éclaircissement : peut-être étais-je passé un peu vite la semaine précédente

sur la loi des trois états ou avais-je pris trop de plaisir, ce jour-là, à

élucider le paradoxe du menteur. « Oui, quoi ? — J'ai l'impression que vous n'y

croyez pas. » J'encaissai. Mais je me repris vite : il devait être chrétien,

celui-là, il lui fallait des assurances, une règle de vie, un garant de la

Vérité et de l'Amour pour tenter d'échapper aux troubles de son âge. J'avais

connu cela ! Je me sentis soudain beaucoup plus vieux que lui et ses camarades.

Pourtant, par devers moi, je lui donnais raison, je lui donne encore raison

aujourd'hui.

Il avait sans conteste

visé juste. Si j'ai même renoncé par la suite à être professeur, peut-être ce

garçon anonyme y est-il pour quelque chose.

« Vous n'y croyez pas. » Ce jour-là, je rentrai chez moi peu fier, sans avoir

même l'envie de flâner au marché. Depuis j'ai tenté de transformer le reproche

en titre de gloire. Tout me détourne de la croyance, de l'adhésion à une cause,

à une doctrine, à un discours qui prétend dicter ses lois, faire autorité, le

discours politique n'étant que le modèle du genre.

Je tiens pour suspecte une pensée qui, tout en s'en défendant, a réponse à

tout et tient à l'écart sa propre incertitude. Au cœur de cette réticence, je

trouve le refus d'identifier un langage à la vérité. Cependant, comme tout un

chacun, j'ai besoin d'évidences.

Quelle joie quand elles s'imposent, quand rien ne peut les altérer !

Dans les gestes de l'amour (parfois), dans la course d'un enfant, où qu'il

aille, dans la soif qui s'apaise à l'instant. Faut-il donc que le corps

intervienne, qu'il soit là, à l'origine et à la fin du mouvement, et que

l'évidence s'estompe dès que commence la pensée ?

Pourtant, pas plus que la croyance, le flou ne me retient. Il ne m'attire que

pour me dégager du trop défini, du classé, de la tyrannie des codes.

Ce moment où, bien qu'on

se soit toujours gardé de croire, on s'afflige de ne pas croire, ce vacillement

dont on craint que, de proche en proche, il ne vous fasse, la faille une fois

décelée puis ouverte, tomber dans le trou, je le connais aussi bien aujourd'hui

dans la psychanalyse qu'autrefois avec l'enseignement. Je ne cherche pas à

m'en protéger. Je l'accueille plutôt comme un signe de bon augure. C'est que,

n'étant pas annoncé par l'ennui, il n'annonce pas non plus quelque

généralisation de l'« à quoi bon ? ».

Je ne puis me le représenter que comme un creux et, ce creux, je le situe dans

le langage même. Quand le langage en vient à s'ériger en maître absolu, à

ignorer de quoi il est l'héritier — d'une succession de morts et de meurtres

— quand il méconnaît que sa lumière apparente

n'est qu'une ombre portée, alors le « creux » vient le lui rappeler. S'il

oublie la perte qui est en lui, alors il faut le perdre, lui, l'abandonner à

son arrogance. Quand nous le retrouverons, il ne s'écoutera plus parler tout

seul, il se souviendra de son absence, grâce à la nôtre ; peut-être lui

aurons-nous, à notre tour, manqué.

D'où vient le pouvoir des

mots dans l'analyse ? De leur mouvement. Il est rare que ce pouvoir résulte

d'une construction complexe, de l'ingéniosité d'une hypothèse, exclu qu'il

passe par des termes savants ou une docte explication. Mais qu'à un certain

moment les mots manquent, à l'un ou à l'autre, et c'est de ce creux, de cette

dénivellation légère qui fait trébucher une activité verbale jusqu'alors

assurée, que peut se dire, dans le défaut de langue, ce qui a fait défaut comme

ce qui a, illusoirement, comblé : par exemple le visage d'une mère, sous la

lampe, occupée à sa couture, tandis qu'on jouait non loin d'elle aux dominos.

«Parler avec des mots à moi », disent-ils un jour ou l'autre, fatigués de tant

de paroles ingérées, empruntées, incrustées dans leur chair. La revendication

est absurde, ils le savent : les mots sont « partie commune » comme l'indiquent

les règlements de copropriété.

Pourtant il faut qu'il vienne, à son heure, ce voeu impossible, dans le

fléchissement de l'heure creuse, celui où l'emploi du temps et des mots, où la

distribution de l'espace basculent. Quand les mots manquent, c'est qu'à son

insu on s'apprête à toucher un autre sol.

La clairière qui se découvre soudain au creux de la forêt trop dense,

étouffante, où le silence est menace ; le haut plateau qui déploie sa large

surface au creux des montagnes dont le relief apparaît alors furieusement

morbide, crispé ; la mer, mais il me faut des vagues ; les blancs et les marges

dans la page, les lacunes de mémoire et le creux des reins ; le ciel breton, sa

lumière mobile qui rend à la terre ses courbes ; la bêtise qui vous laisse sans

une idée, la tête creuse, et la beauté qui, vous sidérant, vous fait

réceptacle, vous donne pour un instant une âme (que je me représente comme une

ellipse, peut-on imaginer une âme carrée, rectangulaire ?) ; une parenthèse ;

la coquille du Campo de Sienne ; un jardin en contrebas ; cette femme que

j'étreins et que seul

Les creux sont la respiration de ma vie. La mort, elle, est un trou.

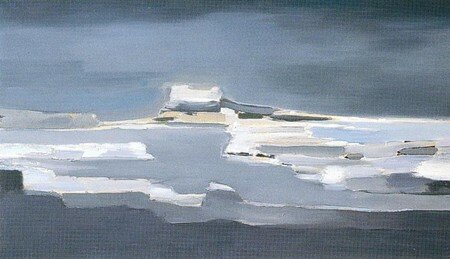

Nicolas de Staël, "Le fort carré d'Antibes", 1955

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F2%2F226948.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F19%2F264038%2F54615984_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F58%2F58%2F264038%2F51933999_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F00%2F14%2F264038%2F51702609_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F54%2F32%2F264038%2F51501830_o.jpg)